【我的香港回憶 059】蔡琴、希臘女歌手、紐西蘭女高音...... 大伯的中產音樂品味 (Patreon)

Content

我的童年聽很多音樂,父母都很喜歡那個時代的英文舊歌,所以我對不屬於我年代的歌曲,有算是異乎尋常的認識。而每當我聽到不是很符合父母口味的歌曲,通常答案都是「這是你大伯喜歡的歌手」。

當時不覺得有何特別,但現在回想起來,大伯品味一律洋溢一種難以名狀的慢活感覺,確是屬於一個消失的年代。

大伯最喜歡的歌手是台灣的蔡琴,家中幾乎收藏了蔡琴全集。當時的蔡琴,並非今日的天碟殿堂級歌手,也不是青山、姚蘇蓉那一代人,而算是新人,嗓子卻有和年齡不符、洗盡鉛華的歷史感。在那個年頭,大伯已經很喜歡後來《無間道》唱紅的《被遺忘的時光》。

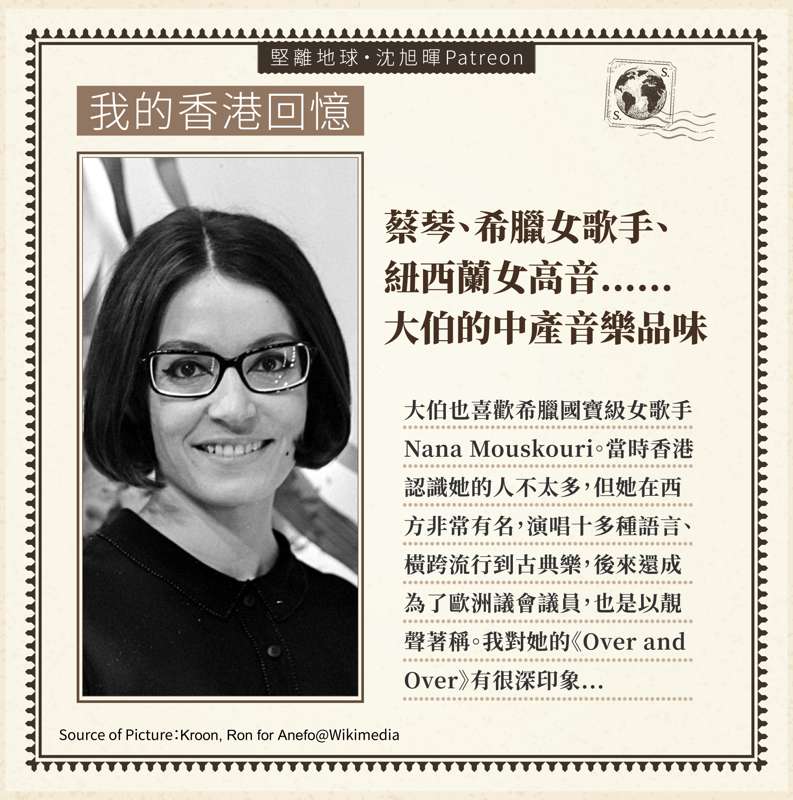

大伯也喜歡希臘國寶級女歌手Nana Mouskouri。當時香港認識她的人不太多,但她在西方非常有名,演唱十多種語言、橫跨流行到古典樂,後來還成為了歐洲議會議員,也是以靚聲著稱。我對她的《Over and Over》有很深印象,她演繹《Bridge Over Troubled Water》也格外有滄桑感。

大伯推介類似聲線的,還有The Carpenters的主音Karen Carpenter,小時候我是從中知道甚麼是厭食症,也知道了《Top of the World》。他同一個推介系列,包括紐西蘭女高音Kiri Te Kanawa,這位原住民後代主要演唱歌劇,但也有一些爵士樂、民謠作品,早已被英國封爵,年前曾到台灣演出,成為年度盛事。此外他的歌單還有一位意大利女歌手Caterina Valente,她的名曲《Tonight We Love》改編柴可夫斯基《Piano Concerto No.1 in B-flat minor》,是難得不突兀的完美crossover。

不要看輕這些生活瑣事,這對培養一個小朋友的國際視野,影響是很大的。

我注意到父母聽的歌,基本上到了他們畢業後,就沒有與時並進,但大伯是橫跨幾個時代的。而唯一criteria,就是靚聲(印象中,他也很欣賞出道時的陳慧嫻,覺得她是香港當時少有擁有同一type靚聲的偶像)。

他的其他喜好,彷彿都是來自同一個package,例如愛林燕妮的散文,甚麼《粉紅絲的枕頭》、《墨綠色的魚頭》之類,看見名字已經一室氤氳。現在可以remap整個畫面:八十年代香港、各國完美女聲的黑膠天碟、英式下午茶、林燕妮散文,配合一個懶洋洋的下午,整個電影場景,立刻走了出來。

這就是我小時候認識的香港中產品味。